“… había en México muchas acallis o barcas para servicio de las casas, y otras muchas de tratantes que venían con bastimentos a la ciudad, y todos los pueblos de la redonda, que están llenos de barcas que nunca cesan de entrar y salir de la ciudad, la cuales eran innmerables. En las calzadas habían puentes que fácilmente se podían alzar; y para guardarse de la parte del agua eran las barcas que digo, que eran sin cuenta, porque hervían por el agua y por las calles.”

|

Actualmente este medio de transporte acuático es conocido por los nombres de Canoa, Trajinera o Chalupa. La primera palabra no es castellana, proviene del Caribe y era el nombre que recibían las embarcaciones pequeñas que utilizaban los indios. El nombre de Trajinera debería ser aplicado únicamente al comercio (Trajinar significa “transportar géneros de un lado a otro”) pero resulta obvio que en su origen la palabra no contemplaba el uso turístico que con el tiempo se les daría a estas naves. Finalmente, la palabra Chalupa pasó del holandés Sloep al francés Chaloupe y probablemente fue introducida en México durante el siglo XIX, años en los que hubo una notable influencia francesa y se propusieron una gran cantidad de proyectos para implementar de manera comercial la navegación en lagos y canales de la cuenca. Es necesario aclarar que algunas personas caen en un error al decir que “van a Xochimilco a subirse en una Chinampa”, pues una chinampa es una extensión artificial de tierra situada a la orilla de un cuerpo de agua, pero fija. En tiempos pasados las acaltin o canoas esbeltas y alargadas podían ser talladas a partir de un solo tronco de árbol. Estas embarcaciones estrechas y de fondo plano carecían de juntas o clavos; se trataba de canoas movidas por remo o pértiga y es probable que, de acuerdo con su longitud, llegaran a darle cabida hasta a unos doce o quince pasajeros o a una buena cantidad de mercancías (Fray Toribio de Benavente Motolinía dice haber visto una hasta con sesenta personas a bordo). Un ejemplo de este tipo de canoas prehispánicas, aún en buen estado de conservación, puede admirarse en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología e Historia. Aunque hoy estas canoas individuales se siguen utilizando, ya no son talladas sino ensambladas con varias piezas de madera. Se les conoce como Tulillos, se utilizan para el comercio de alimentos y artesanías en los canales turísticos y sus medidas más básicas son de aproximadamente 150 por 40 cm. |

Existen todavía

unos once astilleros o talleres de construcción de canoas

y trajineras, la mayor parte de ellos situados en los canales

de las zonas chinamperas residuales de Xochimilco y Tlahuac.

Los artesanos especializados en este oficio poseen una gran cantidad

de habilidades que deben conjugar para poder armar y botar al

agua una embarcación. Entre otras cosas sus conocimientos

incluyen ser carpintero, herrero y ocasionalmente pintor para

crear naves con técnicas que varían de acuerdo con

el número de pasajeros o las actividades en que serán

utilizadas. El maestro constructor de trajineras dirige a un grupo

limitado de aprendices y trabajadores; para mantener esta continuidad

operativa que forma parte de los rasgos culturales de los habitantes

de la ribera de la cuenca, los maestros han preservado a través

de generaciones ideas y soluciones específicas para el

entorno geográfico y ecológico, tales como la anatomía

invariable de las naves (de forzoso fondo plano debido a la profundidad

variable de los lagos), los diferentes tipos de madera que requiere

cada parte de la chalupa y los métodos o materiales de

ensamblaje y sellado de las fisuras que las harán más

durables y redituables. La única actividad que no se desempeña

en el astillero es la creación de los portales coloridos

de las trajineras y los toldos, que usualmente son encargados

a otros artesanos especializados y cuestan aproximadamente unos

cuatro mil pesos (cuatrocientos dólares). |

|

Tener una trajinera privada en Xochimilco resulta algo relativamente sencillo. Sólo hace falta ser vecino de alguno de los pueblos o barrios (de otra forma no tiene sentido), acercarse a alguno de los astilleros y pagar el precio establecido por el maestro constructor. Este al entregarla tallará a cincel, en un costado de la nave, el nombre del propietario y la fecha de factura, que sirven también como registro informal (y único) para poder surcar los canales con libertad, pues no es necesario dar de alta el vehículo frente a ninguna autoridad delegacional. No sucede lo mismo con la navegación turística; como referencia, el precio de una trajinera Grande a principios de este siglo XXI es de quince mil pesos (unos mil quinientos dólares) sin contar la mesa y las sillas a bordo, el toldo y la portada, que costarían aproximadamente otros quince mil. En el caso de la navegación comercial también hay que tomar en cuenta que la embarcación debe estar adscrita a una flota, una Unión o un embarcadero (es decir, contar con un lugar para atracar y pertenecer a un gremio) y un permiso de las autoridades y de SECTUR para brindar servicio. En total, una trajinera funcional y lucrativa le cuesta a su permisionario unos cien mil pesos (diez mil dólares).

|

Debido a estas

convenciones y a la acción reguladora de la Delegación

Xochimilco las trajineras que hoy circulan por los canales

tienen cinco tamaños principalmente: el Bote Colectivo

para más de 30 pasajeros que funciona como transporte,

aunque no siempre de uso turístico; la Canoa de Porte

o carga, la Canoa Grande (para 20 pasajeros sentados

en sillas, con un mesón central, toldo y portada colorida)

y la Mediana (para 12 personas en las mismas condiciones)

son las que se utilizan de manera comercial, de manera que la

trajinera Chica o Tulillo (individual, de 1

a 3 pasajeros, angosta, sin toldo ni portada) es utilizada en

forma privada para la venta de souvenirs y alimentos y para el

transporte personal de los habitantes de las chinampas.

Las trajineras más utilizadas hoy en día son la

Grande y la Mediana, y estos vehículos turísticos

se diferencian de los de uso privado por contar con un toldo o

techo y tener una portada colorida en la que puede leerse el nombre

con el que fue bautizada (hoy, la mayor parte de las veces en

inglés, también ostentan el nombre de la operadora

turística que las renta o financia), además de que

las trajineras privadas tienen acceso a una extensa e intricada

red de canales que un turista jamás vería. |

Para

construir (y destruir) una Trajinera Don Pedro del Monte Altamirano tiene 67 años de edad y unos 50 dedicado a la construcción de trajineras en el barrio de Natívitas, en Xochimilco. Nació en el Barrio de la Santísima y comenzó en el oficio gracias a su padrino de bodas. Recuerda que en sus primeros días recibía cuatro pesos diarios en el taller y trabajaba ahí con otros dos chalanes. Hoy la mayor parte de los once astilleros que aún existen son dirigidos por personas a quienes Don Pedro les enseñó. El tiempo de construcción actual de una de estas embarcaciones fluctúa entre los siete y los quince días. A continuación se ofrecen datos por él aportados para la construcción de una canoa o trajinera. |

|

Tamaños (de mayor a menor)

El tamaño de un Bote Colectivo es variable y de hecho

se trata de naves que están en proceso de extinción. Tenían

usos turísticos y locales, pero el tránsito pesado en

los canales y la urbanización de Xochimilco han ido

limitando su uso cada vez más. La Canoa de Porte sirve

solamente para transporte de productos, y aunque el número que

de ellas existe es limitado, podemos decir que tiene unos 8.30 mts.

de largo por 2.80 mts. de ancho. Le siguen la trajinera Grande,

con medidas de 7 mts. de largo por 1.80 mts. de ancho y la Trajinera

o Canoa Mediana, cuyas medidas son 5 por 1.20 mts. Todas cuentan

con un fondo aproximado o “altura de brazos” de aproximadamente

65 cm.

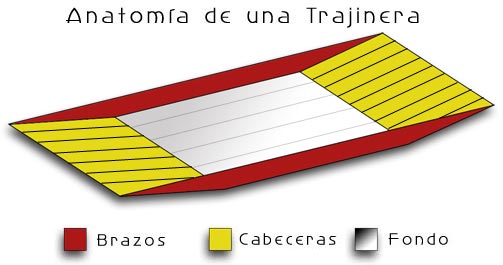

Anatomía de una Trajinera

La trajinera tiene tres partes básicas: los Brazos, el Fondo

y las Cabeceras. Dependiendo del tamaño, los Brazos

pueden ser de una o varias piezas de madera; se hacen con tablas de

Pino que varían en espesor, de manera que los brazos de una trajinera

Grande tienen un espesor de 7 cm. mientras que los de las Medianas o

Chicas sólo de unos 4 cm. Si no es posible encontrar una pieza

de madera suficientemente grande para los brazos, el constructor deberá

unir secciones mediante un corte escalonado reforzado con soleras de

acero y tornillos que evite las filtraciones y que brinde seguridad

estructural. Las Cabeceras tienen medidas que fluctúan

entre los 150 y los 200 centímetros dependiendo del tamaño

de la embarcación. Se trata de dos plataformas inclinadas hacia

el centro de la trajinera que van unidas al fondo y a las cabeceras.

Se construyen uniendo tablas de Oyamel cuya anchura es de 21.5 cm. cada

una mediante un ingenioso método en el que clavos largos de hierro

son incrustados en forma “cuatrapeada”, alternadamente de

abajo hacia arriba, de una tabla a otra, en ambos sentidos. Esto causa

una unión muy poco flexible de las tablas, además de que

cierra espacios y posibles filtraciones. Las tablas de la Cabecera están

unidos en su parte más externa por un travesaño. El Fondo

de la Trajinera está conformado por tablas de Encino unidas entre

sí con el mismo sistema de clavado transverso y alternado.

|

Ensamblaje

de las piezas y calafateo de la nave Las partes de una trajinera van unidas entre sí por medio de materiales selectos y técnicas especiales desarrolladas a través de los años, como la del clavado transverso de las tablas y la ausencia absoluta de pegamentos o adhesivos. Cabeceras y Brazos van unidos entre sí por medio de clavos de madera de Pino “especial” (más blanco y resinoso que el pino de los Brazos), mismos que en contacto con el agua se hinchan y evitan las filtraciones. Para afianzar esta unión es necesario utilizar refuerzos; se trata de pedazos de solera metálica de dos pulgadas de ancho que van clavadas a manera de remates en forma de escuadra en las esquinas de la trajinera. Cabeceras y Fondo plano de la embarcación van unidos entre sí por medio de los clavos de pino “especial” que atraviesan la totalidad del espesor de la madera. Dado que las filtraciones de agua ponen siempre en peligro la integridad de una chalupa, las juntas de las maderas que estarán en contacto con el agua deben ser calafateadas (selladas) con fibra de coco machacada, misma que se retaca en los espacios y al entrar en contacto con la humedad aumenta su volumen, impidiendo con ello el paso del agua. |

|

Posteriormente, el recubrimiento con pintura de aceite de colores (generalmente amarilla y roja, con diseños geométricos romboidales) la hará por completo resistente al agua. Es necesario que la trajinera sea botada al agua una semana antes de su utilización formal, para con ello lograr el efecto deseado de hinchazón de los clavos de pino y de la fibra del coco. Asimismo, deberá ser repintada y revisada cada seis meses para mantenerla en buenas condiciones. Sin embargo, una trajinera tiene una vida útil de sólo seis años. Después de este lapso la madera comienza a deteriorarse y la embarcación puede tener dos destinos: el de ser abandonada a su paulatino hundimiento para tiempo después ser recogida por personal de la Delegación o el de ser desensamblada para con sus restos crear pequeños jacales o casas en las chinampas. Ornamentación y Método de impulso |

|

|

Anteriormente las portadas eran

de flores naturales entrelazadas sobre una base de zacate, pero

el advenimiento de la industria turística y el encarecimiento

de los materiales han hacho desaparecer por completo esta práctica,

que se observó por última vez a principios de los

años setenta del siglo XX. Estas flores solían ser

cambiadas cada semana. Como alternativa se utilizaron también

flores plásticas, pero no tuvieron éxito y finalmente

fueron sustituidas por la técnica de pasta sobre zacate. Gracias a Virina y a Don Pedro del Monte por toda su

ayuda Alberto Peralta de Legarreta |

Objetario®

y Objetario de la Ciudad de México son Marcas

Registradas. Todos los textos e imágenes ®Alberto Peralta

de Legarreta